I crac furono due, in rapida successione. Il tizio mi piombò alle spalle mentre proteggevo il pallone sulla la linea laterale. Avvertii il suo incedere maldestro, la sua figura massiccia, il suo fiato sul collo. Palla di Lardo ringhiò, inciampò, perse l'equilibrio e cadde sulla mia caviglia. Il suo ginocchio scaricò il peso sul mio malleolo. Il pallone fece da leva, poi rotolò fuori. Crac crac. L'impatto produsse un suono sinistro. Provai a stringere i denti e a rientrare in campo, macche'. David mi accompagnò a via Caulonia, papà al pronto soccorso del San Giovanni, dove la lastra confermò la rottura del perone. A mezzanotte, il dottore mi impiastricciò l'arto con un gesso così stretto che l'indomani mi svegliai con un dolore lancinante. Il gambaletto provocò un principio di trombosi, ma nonostante le fitte non battei ciglio. Non ero bravo ad ascoltare le grida di dolore del mio corpo. O meglio, le sentivo eccome, ma m'ero fatto inibire da quella storia che i maschi si lagnano per un nonnulla e avevo imparato a sopportare in silenzio. Qualche anno prima, ero uscito malconcio da uno scontro e a fine partita papà mi aveva dovuto portare in braccio alla macchina. Mercoledi', ancora claudicante, mi ero presentato all'allenamento, dove il tappezziere che si spacciava per medico sociale mi aveva rassicurato: "Tranquillo, e' solo tallonite. Un po' di riposo e passa".

La domenica seguente avevo giocato sul calcagno fratturato. Stessa storia quando mi ero spezzato gli alluci del piede e della mano, mordendomi la lingua e tirando innanzi. A forza di stringere i denti e di trascurare fratture, mi stavo riempiendo di calli ossei.

E nessuno che mi desse del resiliente.

Quella mattina, però, oltre allo spasimo per la morsa del gesso, avevo una faccenda piu' impellente da risolvere. Non sapevo come raggiungere la cucina per rifocillarmi e il bagno per tutto il resto. I miei erano usciti senza porsi il problema di come mi sarei aggirato per casa senza le stampelle, ne' mi avevano lasciato a portata di mano un bicchiere d'acqua, un bucaneve o un pappagallo. Ne venni a capo alternando il passo del leopardo alla mossa del geco zoppo, saltando da una parete dall'altra sulla gamba buona.

Quando il calendario lasciava all'inverno le ultime cartucce, partii di nuovo. Marco oscillava fra il Salento e Roma all'andamento lento degli appelli universitari, aveva avviato un sito internet sul ciclismo e confondeva il giorno con la notte. Era insomma la persona ideale con la quale buttarla in caciara fuori stagione. Ad un anno dalla Bosnia prendemmo la direttrice opposta, salendo su un treno diretto verso la penisola iberica. Avevamo lo zaino in spalla, le tasche vuote degli studenti che raggranellano meno di quel che servirebbe e la sua chitarra a tracolla.

"Se serve, ci mettiamo a chiedere l'elemosina".

Peccato che lui non e' Pat Metheny e io sono una campana.

Il cielo sembrava già quello di primavera. A metà marzo, Barcellona era già solare e magnetica, Madrid già frenetica e nottambula, Toledo già mistica e sognante, Siviglia già fresca e fatale, Cordoba già irresistibilmente abbacinante, Granada orgogliosa e ammaliante. Dame limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de no volver a Granada, confermava una fontana dell'Alhambra.

Per due settimane saltellammo fra gemme d’architettura cristiana, moresca e aragonese ancora risparmiate dai serpentoni umani del turismo estivo, camminammo fra i vicoli di città calde e civettuole, vive e vivibili, oniriche e ideali. Ancora più a sud, oltre Malaga e la Costa del Sol, fra i peschi in fiore e le sedie di vimini sparpagliate davanti ai bar all'aperto, Cadice ci regalò una serata con nove gol in una sfida di Copa del Rey fra Barça e Atletico. "Cosa sarebbe la vita senza il calcio", titolavano i giornali l'indomani, quando ci tuffavammo fuori stagione nelle acque fresche dell'oceano, prima di arrampicarci oltre la sierra e restare a bocca aperta davanti al tramonto infuocato di Caceres. Avessimo attinto anche a sangria e paella, la Spagna ci avrebbe offerto ogni sfumatura del suo profilo migliore. Invece ad ogni pasto consumavamo un filone di pane e salame perché quello potevamo permetterci. Ad ogni notte sperimentavamo un tugurio diverso. A Lisbona finimmo una residenza per anziani pazienti affetti da malattie mentali, con i quali condividemmo salotto e bagno, nel quale invece della doccia c'era una vecchia vasca ammaccata con le manopole e il soffione arrugginiti.

Macinammo chilometri, fino all'altolà imposto dal porto di Algeciras. Marco non aveva il passaporto, stavolta non c'erano Giuliane salvavita e in Africa non potemmo scendere.

“Tanto vale andare Pamplona”.

Marco gettò il sasso e ritirò la mano.

Lo squadrai.

Vabbé che il Marocco è fuori Schengen, Andorra fuori budget, Gibilterra fuori tema e la Francia fuori mano, ma la corsa dei tori amata da Hemingway sarebbe scattata dopo quattro mesi. Ateo com'era, poi, Marco se ne fregava di San Ignacio di Loyola e del cammino di Santiago. C’entrava, semmai, il fatto che quell'appendice dei Paesi Baschi che è la Navarra aveva dato i natali al vincitore di cinque Tour de France, al padrone incontrastato delle strade europee dei primi anni Novanta, all'uomo che appena 9 mesi prima, dopo l'oro olimpico di Atlanta, aveva appeso la bicicletta al chiodo.

E che il primo amore di Marco fosse proprio il ciclismo.

"Scusa ma come lo troviamo, Miguel Indurain?" gli chiesi.

"E' cresciuto in un paesino che si chiama Villava"

"E abita ancora lì?"

"Sì", replico' Marco sicuro.

"E come riconosciamo la casa?"

"Ho visto un servizio fotografico su una rivista"

"Ma se non riconosceresti neanche casa tua"

Era tardi, ormai avevamo già lasciato la stazione dei treni di Pamplona.

'Se non lo troviamo ti stacco le orecchie a morsi', pensai. Ma dopo una quindicina di notti sui sedili di treni a scartamento ridotto che procedevano a zigzag, non ebbi neanche la forza di dirglielo.

Evitai pure di chiedergli come ci saremmo andati, a casa di Miguel Indurain, solo perché la risposta già la conoscevo.

A piedi.

Risparmiai il fiato e mi misi in marcia, stavolta pero' la chitarra la porto' lui.

Fondata dai romani sotto Giulio Cesare, saccheggiata dagli ostrogoti, teatro di battaglie fra Carlo Magno e gli arabi, nucleo del regno che si opponeva alla corona di Castiglia, Pamplona non vantava solo il più alto tenore di vita della Spagna contemporanea, ma anche alcune vestigia del ricco passato. Non le vedemmo. Lungo la strada per Villava incocciammo solo due cliniche e una dozzina di rotonde.

"Qui abitano i genitori, Miguel s'è trasferito oltre le colline" ci dissero i vicini, quando avevamo marciato 5 chilometri e lo zaino mi aveva già deformato entrambe le clavicole.

Da Villava ci volle un'altra ora di saliscendi fra villaggi per arrivare in località Olaz, dove scampanellammo per un po' a vuoto.

"Se negano, tu insisti... perché fingono: la casa è PROPRIO questa!"

All'ennesimo tentativo, spuntammo davanti alla villetta giusta.

Vuota, nel senso che la famiglia Indurain non c'era.

"Dài, scriviamo un biglietto con i saluti per lui, la moglie e il figlioletto" suggerì Marco.

"Ti dovevo fracassare la testa in Bosnia", pensai. Stavo anche per dirglielo, quando dai Pirenei venne giù il primo ciclista capace di realizzare due doppiette consecutive Giro-Tour.

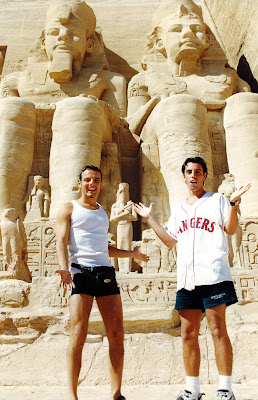

Miguel Indurain era meno sudato di noi. Ed era così sorpreso da quei due saccopelisti muniti di chitarra appostati davanti a casa sua che ci fece gli onori di casa e si prestó volentieri alle foto-ricordo.

Poi ci congedò.

"Sappiate che per la stazione di Pamplona c'è un autobus diretto" ci disse.

Guardai Marco in cagnesco. Per i successivi sei viaggi non vorrò sentir parlare né di lui né della sua chitarra.

Al settimo, però, ci avrebbero direttamente ingabbiato.

|

| Con Miguel Indurain davanti all'ingresso della sua villa di Olaz |

Il racconto della caccia a Indurain finì sul Tempo, in una paginata firmata da Marco. Eravamo entrati nella redazione del quotidiano tramite la Lumsa, sfruttando quel malcostume

imperante nell’ambiente giornalistico, in base al quale fino ai 50 anni sei

giovane, fino ai 40 devi fare esperienza e fino ai 30 l'esperienza te la

devi fare gratis. Per me lo stage a Piazza Colonna durò pochi mesi, il tempo di vedere

Moratti inserirsi nella trattativa che rischiava di portare Ronaldo alla Lazio

e di scoprire come il direttore scrivesse i suoi editoriali con una mano. A volte

neanche la sua. Gian Paolo Cresci, fiorentino, ex fedelissimo di Amintore Fanfani, grande amico di Franco Zeffirelli, ex consigliere nazionale della DC, ex sindaco di S.Felice Circeo, ex sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Cavaliere all'Ordine della Repubblica, passato dalla lista della P2 alla direzione di Teleregione, sedeva ad una scrivania di mogano molto più grande di lui e della sua voglia di spremersi le meningi. Una volta convocò me e David nel suo studio e partorì con noi un articolo a sei mani senza capo né coda. David colse la palla al balzo, si cucinò Cresci a puntino e tra un editoriale e l'altro continuò ad imperversare nella redazione del Tempo. Il suo carisma gli avrebbe aperto un sacco di porte meglio e prima di qualsiasi attestato universitario. Anche Marco rimase a bordo: grazie a Pantani, il ciclismo stava vivendo un'epoca d'oro e al Tempo serviva qualcuno che se ne occupasse con competenza e senza pretese economiche. Entrambi avevano mollato gli studi. Io invece imboccai la direzione opposta: continuai a frequentare l'universita', e lasciai Il Tempo perché ero stato scelto dalla Rotopress.

Cinque giorni a settimana avevo un lavoro retribuito. Poco.

Quel che

guadagnavo finiva in libri, in libri di viaggio, in guide di viaggio e in videocassette di viaggio. Aspettavo l'uscita settimanale delle Città del Mondo della De Agostini con la stessa trepidazione

con la quale avevo atteso l'uscita di Topolino. E le consumavo altrettanto

in fretta. Gli scaffali di bambù si riempirono di pubblicazioni del Touring Club, l'unica

con un'impaginazione meno leggibile di questo blog, delle quali adoravo i disegni

degli edifici di interesse storico e artistico. Mettevo da parte Viaggi di Repubblica, sognando di conciliare le mie due passioni. Poi, finite le sessioni d'appello, arrivava il momento di preparare lo zaino. Per i miei 21 anni, Paola disegnò una mappa del mondo ricalcando la

proiezione di Gall-Peters, quella che rispetta la distanza tra i continenti, le superfici e le proporzioni di

ogni elemento cartografico, ma fa sembrare il mondo un calzino uscito rattrappito dalla centrifuga. Il regalo comprendeva anche una grossa matita verde acqua, con la quale colorare ogni Paese visitato. Me la diede con l'augurio di pitturarla tutta, per poi pentirsene quando a luglio partimmo per un inter rail. Puntammo verso nord-ovest, con in spalla zaino, sacco a pelo e tenda.

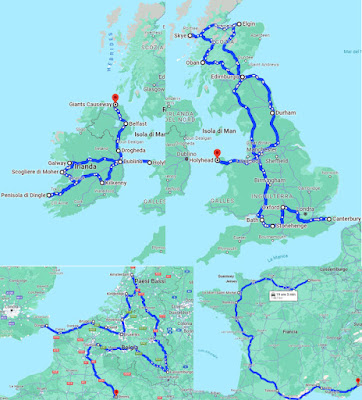

"Perché vuoi andare a Mont St Michel?" mi chiese Antonio, seduto di fronte a me ad un tavolino de La Rocka. Eravamo separati da due pinte di Guinness e avevo appena cominciato ad illustrargli un itinerario di massima. A me piaceva confrontarmi con lui sulle virgole della vita, ma ogni tanto si esagerava. Le motivazioni erano ovvie, il nocciolo era l'attrazione verso l'arte e la storia, verso ogni manifestazione del bello, era il desiderio di nutrirmi del loro potere evocativo e la convinzione che portassero seco una carica salvifica. Che fossero linfa vitale. Volevo andare a Mont Saint Michel perché, semplicemente, era una meraviglia. Come Stonehenge e Salisbury, Edimburgo e Bruges, l'isola di Skye e il castello di Eilean Donan, Cliffs of Moher e Giant's Causeway. Non lo convinsi, ma Antonio decise comunque di aggregarsi per una fetta del tragitto, quella scozzese, nella quale trascinò anche un altro compagno del liceo, Daniele Belardelli detto il Bela.

La prima tappa fu Canterbury. Col budget che avevamo, le notti in treno erano un necessità economica, prima ancora che un modo per accelerare i tempi. Ma in Gran Bretagna, dove le tratte ferroviarie erano al massimo di poche ore, per rispettare il budget giornaliero di 30 mila lire dovevamo piantare la canadese dove capitava. Visitammo Londra a piedi, partendo e tornando ogni mattina da un campeggio a 3km dalla stazione di Oxford. Ogni giorno ne macinavamo 20. Campeggiammo a Salisbury e a Bath, sulle sponde del Loch Ness e a Oban - dove sistemammo la tenda su uno spiazzo verde con un venditore ambulante di fish&chips alle spalle e un glorioso tramonto sulle Ebridi davanti. Poi salimmo su un traghetto, quello pure incluso nell'inter-rail, e ci spingemmo in Irlanda, dove al campeggio selvaggio aggiungemmo l'autostop: nella penisola di Dingle ci caricarono due ragazzi, nei pressi di Drogheda una coppia di anziani che ci consentirono di aprire la tenda nel giardino della loro villetta, a pochi passi dal sito archeologico di Newgrange, e di usare il loro bagno di servizio. Dopo un paio di giorni a Dublino e un pomeriggio a Belfast, arrivammo nella punta settentrionale dell'Irlanda del Nord, dove a tarda sera una pioggia torrenziale ci colse mentre cercavamo un posto buono. Trovammo un camping attrezzato, ma la reception era già chiusa. Montammo la tenda sotto un fiume di acqua e l'indomani, quando ci ricomponemmo tra il fango, la reception era ancora chiusa. Andammo via senza pagare, e la mia collezione di banconote si arricchì di un pezzo raro, le 10 sterline dell'Ulster.

Visitammo una sfilza di luoghi da cartolina. A Durham ci fermammo perché il finestrone del treno ci aveva offerto la sagoma maestosa della cattedrale di San Cutberto a strapiombo su sull'ansa del fiume Wear, a Kilkenny per il castello, ad Athlone per i resti del monastero di Clonmacnoise, ad Elgin per quelli della cattedrale, a Stirling per il monumento a William Wallace, a Cardiff essenzialmente per fare numero. Già, perché durante il percorso iberico di 100 giorni prima ero stato colto dalla sindrome della mappa da colorare. Mi muovevano soprattutto la fame di conoscenza e il gusto del bello, ma tra le patologie che il viaggio sviluppa e alimenta, c'è anche la disposofobia, il desiderio di mettere spunte, piantare bandierine, di colorare mappe. I miei coetanei collezionavano conquiste, io Paesi. Un modo infantile, ma tutto sommato creativo, formativo e innocuo per riempire un vuoto. Con Paola condivisi quel poco che ricordavo di Londra, di Amsterdam e di Bruxelles, ma trovai il modo di passeggiare per Lussemburgo, incastrando il Granducato tra il campeggio di Gent e uno strappo offerto dal conducente del bus tra Rotterdam e i mulini di Kinderdijk. Ogni giorno in un posto diverso, ogni notte in tenda o su un treno. Tranne a Pontorson.

Mi ero appena accomodato sulle sedie della sala d'aspetto, poggiando la testa sulle gambe di Paola e chiudendo gli occhi in attesa del treno che all'alba ci avrebbe portato a Nantes, quando fummo avvicinati da due ragazzi alticci. Paola mi svegliò con un colpetto sulla tempia. Vidi due ceffi coi cappellini da baseball calati sulle sopracciglia che si erano avvicinati con aria di sfida. Loro volevano giocare al gatto col topo, noi uscirne senza ferite da taglio. Misi in atto la strategia dell'opossum febbricitante: prima mi finsi defunto, poi agonizzante. Non spalancai mai gli occhi, non li guardai mai dritti in faccia. Miagolai in francese, fingendo di avere male dappertutto. Era somatizzazione, che mista al sonno mi aiutò ad immedesimarmi nella parte del moribondo. La tortura durò una ventina di minuti, durante i quali sperai che il loro codice etico non prevedesse l'aggressione di creature inermi, ed eventualmente che fossero sobri abbastanza da rispettarlo, quel codice etico. Dopo avermi stuzzicato, sfidato, irriso, estorto ogni informazione e alitato nell'orecchio, il teppistello con la cicatrice sullo zigomo sussurrò "poverino", mi passò una mano tra i capelli e sparì assieme al suo amico.

"Il primo incontro con il Cairo è sotto il segno del fascino: cupole, minareti e palme curve sul Nilo costellano il profilo della città, evocando sogni di antica grandezza e leggende che si perdono nella notte dei tempi". Stacco. "Ben presto ci si rende conto che la dimensione moderna del Cairo è sovrastante... circa 16 milioni di persone vivono nell'area metropolitana in condizione di sovraffollamento e di precarietà". Altro stacco. "Nonostante ospiti anche una numerosa popolazione cristiana copta, la religione musulmana domina la vita di tutti i giorni e ne scandisce i tempi".

Il VHS che riguardavo piu' volentieri era quello che illustrava genesi, splendori e obbrobri di el Qaihrah, la Vittoriosa. Il documentario partiva dalla cittadella e dal museo egizio, per poi inglobare gradualmente Giza e Saqqara, Luxor e Karnak, le necropoli tebane e i colossi di Memnone, Assuan e Abu Simbel. Partiva dalla storia millenaria per concludere con la società contemporanea, solleticava la fantasia ma restava al di qua del sensazionalismo. La tinta arancio vivo dei tramonti chiuse il cerchio: me ne invaghii, e inquadrai la meta successiva. A 21 anni avevo battuto le strade europee e nordamericane, mentre l'unico assaggio di Africa era consistito in qualche ora nella medina di Tangeri. Era giunto il momento di superare quelle colonne d'Ercole. Sfruttando uno scambio fra multiproprietà, a Capodanno saremmo andati in Egitto in quattro: Maila con Giancarlo, io con Paola.

Il 17 novembre 1997 il gruppo islamico della Jihad Tali at al Fath orchestrò il piu' sanguinoso attentato terroristico nella storia egiziana. Sei miliziani travestiti da poliziotti aprirono il fuoco contro una comitiva di turisti che di primo mattino stavano visitando il sito archeologico di Deir el Bahari, il monastero del mare, il complesso di templi, tombe e monumenti funerari sulla sponda ovest del Nilo, di fronte a Luxor. Chiusi come animali in gabbia all'interno del tempio della regina Hatshesput, i turisti vennero barbaramente trafitti e trucidati, i loro corpi senza vita umiliati e mutilati. Neanche un bambino britannico di 5 anni fu risparmiato. Il bilancio alla fine parlo' di 62 vittime, tra le quali 36 svizzeri 10 giapponesi e 4 tedeschi. L'impatto sull'immaginario colletivo fu enorme. Dopo la fine della Guerra Fredda, il mondo stava cominciando a trovare un nuovo disordine, una contrapposizione di blocchi che l'anno precedente aveva portato Samuel Huntington a parlare di Scontro di Civiltà, a far risalire alle differenze religiose e culturali le cause dei nuovi conflitti planetari. Dopo anni in cui era parso un fenomeno legato ad un passato lontano, il terrorismo stava trovando nuove, piu' spaventose, valvole di sfogo. Il massacro di Luxor aprì improvvisamente un cassetto nel cervelletto: era facile identificarsi in uno spargimento di sangue macabro ed efferato nel quale dei turisti erano stati trucidati, se era successo una volta, poteva succedere ancora. Se era successo a 36 svizzeri, 10 giapponesi e 4 tedeschi, poteva succedere a chiunque. Anche a noi.

Paola decise di non partire. Aveva riflettuto sull'opportunità di visitare un luogo sul quale aleggiavano ancora ombre, dolore e orrore e aveva concluso che non ne vedeva il senso, che non la sarebbe goduta, che aveva paura. I suoi genitori si erano messi di traverso, e la questione si era chiusa.

"Perché hai deciso di partire lo stesso per l'Egitto?", mi chiese.

Enrico Pozzi, professore di Psicologia Sociale alla Sapienza, batteva sul concetto di camminare sul filo. Nelle lezioni che teneva nell'ex cinema Europa di corso d'Italia, ci spiegava a forza di esempi perche' Silvio Berlusconi sarebbe stato responsabile del rincoglionimento di un popolo, ma soprattutto che per capire bisogna camminare sul filo della paranoia.

E se valeva quando si cercava di capire la realta', valeva ancora di piu' quando si cercava di viverla.

Viaggiare significa camminare sul filo tra coraggio e imprudenza, cercare l'equilibrio tra leggerezza e incoscienza. Andare in Egitto significava condannarsi a vivere sulla propria pelle il timore di nuovi attentati, ma Belgrado e Vidovice mi avevano insegnato che la paura va provata, vista e ascoltata, ma che non bisogna consegnarle le chiavi di casa. Mi avevano insegnato che le paure vanno soppesate prima e attraversate poi. Che affrontare un pericolo non e' necessariamente segno di sconsideratezza. E che sporcarsi le mani e' un privilegio.

Che la vita ti sa premiare, se le dimostri di avere il coraggio di camminare sul filo.

Paola stessa era, in teoria, il premio per aver sfidato una paura.

Poi c'erano la sorte, con la quale non c'era nulla da fare, a qualsiasi latitudine, e c'erano le coincidenze.

Che non necessariamente andavano prese come segnali.

Il che - immagino - riguardi solo le coincidenze positive.

Sull'argomento, stranamente, Paulo Coelho aveva messo da parte lo spiritualismo e l'aveva buttata sulla psicologia. "Quando siamo interessati a qualcosa, tutto quel che ci circonda sembra parlarci di quello: i mistici li chiamano segni, gli scettici coincidenze, gli psicologi attenzione selettiva", aveva scritto.

Mi piaceva, quella legge dell'attrazione, ma mi sentivo di aggiungere un elemento quantitativo.

Piu' ascoltavo, piu' leggevo, più parlavo, piu' facevo, piu' nel mio quotidianità si creava una fitta rete di pensieri, di semi, di puntini. Piu' erano i puntini, piu' era probabile che quella tela intercettasse una delle rette dell'universo.

La Storia scorre, ma la incroci solo se non resti immobile. Se non avessi deciso di andare in Egitto, la strage di Luxor non sarebbe diventata una coincidenza sfortunata. Lo era diventata perche' avevo deciso di fare. Senza nulla togliere alla magia dell'imprevedibilità delle coincidenze, più leggi, più, ascolti, più pensi e ripensi, e più è probabile che ti capitino.

Prenderle come un campanello d'allarme andava bene, prenderla come un segnale dall'alto no.

Mi sembrava semplicistico e riduttivo. Dio, se esisteva, aveva cose piu' importanti da fare che pensare a mandarmi un segnale sacrificando la vita di 62 persone.

Poi c'era la questione dell'opportunita'. Andare a scattar foto a Luxor non sarebbe stata una mancanza di rispetto? Forse. Oppure, al contrario, sarebbe stato un modo per omaggiare le vittime e pregare per la loro anima. Senza pretendere di cambiare il corso degli eventi, qualche presenza straniera in piu' avrebbe contribuito a mandare un messaggio ai jihadisti, agli egiziani e al resto del mondo; la nostra voglia di vita e di normalità è più forte della vostra voglia di terrorizzarci. Amen.

Dulcis in fundo, saremmo partiti dopo cinque settimane dopo, non dopo cinque giorni.

C'era tempo da parte nostra per metabolizzare lo shock e da parte di chi di dovere per prendere le giuste contromisure.

Non la convinsi. Non convincevo mai nessuno.

Non avevo mezzi per poter valutare il grado di rischio, quindi c'era poco da convincere.

Potevo solo spiegarle il percorso mentale che mi aveva portato a decidere che il gioco valeva la candela.

La verità, era che Paola aveva già mollato gli ormeggi.

Quella vicenda le diede solo il pretesto per accendere i motori.

Intanto la durata: dieci giorni erano pochi, sia sul piano pratico - per vedere tutto quello che un Paese poteva offrire - sia su quello mentale, per entrare nella nuova dimensione, adattarsi e comprenderla. In viaggio, la mente si comporta come il nostro corpo durante il giorno: i primi istanti fatichiamo a carburare e tutto procede a rilento, ma una volta preso il ritmo, gli ultimi istanti volavano via. Poi c'era quel complicato rapporto tra aspettative e realta': approfondire a monte, prepararsi sulla storia di un Paese, farsi prendere dal desiderio di vederlo, significava saturare la mente con le sue immagini. Nella migliore delle ipotesi questo portava a ri-vedere un posto, invece che a scoprirlo. Sul piano fotografico l'overdose di immagini a monte condannava alla frustrazione maxima a valle: dopo aver posato gli occhi su una summa delle foto piu' evocative, dopo aver visto una selezione di quelle scattate in condizioni di luce ideali, con l'inquadratura perfetta, un cielo indaco e senza lo straccio di un turista, nella migliore delle ipotesi potevi limitarti a scimmiottarle. Sul piano dell'esperienza, la mancanza di una lingua condivisa con gli abitanti del posto e la presenza di compagni di viaggio, finiva per filtrare i rapporti e per annacquarli.

Date queste premesse, il Paese lo visiti, ma difficilmente lo vivi. Lo vedi, ma difficilmente lo capisci. Lo annusi, ma difficilmente riesci ad assorbirlo. Lo attraversi, ma difficilmente lo fai diventare parte di te.

Essere il milionesimo turista dell'anno e sperare di stabilire un rapporto con un locandiere è come volare sull'Airbus A380 a due piani e sperare di stabilire un rapporto umano con un assistente di volo. In casi eccezionali può anche capitare, ma di base tu sarai un numero e lui o lei saranno i fornitori di un servizio. È la natura delle cose. Più un posto è turistico, più l'atteggiamento dei locali sarà all'insegna del gioco delle parti e l'avventore non sarà trattato per quel che individualmente è, ma per quel che collettivamente rappresenta. Spesso una mucca da latte, un bancomat, un fesso. Lo impongono i ruoli.

L'Egitto era incredibilmente ricco e affascinante, ma per quanto itinerante e low budget fosse stata, quell'esperienza aveva strizzato l'occhio alla vacanza. Con quanti egiziani avevo parlato? Con quante donne e anziani? Con quante persone non coinvolte nell'industria turistica? Per un interscambio più profondo con un luogo, per conoscere la sua cultura e la sua gente, era fondamentale partire a lungo, leggere la storia e la cronaca ma evitando se possibile di bombardarci di immagini, per non privarsi della magia della scoperta. Essenziale, poi, era starsene il più possibile alla larga dai circuiti turistici. Il budget limitato - che nel mio caso era una necessità, non una scelta - imponeva un'immersione nella dimensione della gente del posto a partire dalle locande, dai negozi, dagli hotel e dai mezzi di trasporto che gli autoctoni avrebbero frequentato e usato. Una visuale dal basso, insomma. L'incrocio di atteggiamento e predisposizione e la combinazione di durata, destinazione e disponibiltà erano le ascisse e le ordinate che facevano la differenza tra una vacanza e un viaggio. Tra l'una e l'altra passava la differenza tra il leggere e il capire, tra l'assaggiare e il gustare, tra il vedere e il vivere. Tra il prendere e il partecipare, tra il pagare per un servizio e il mettersi in gioco.

Quello successivo, sarebbe dovuto essere il più possibile un viaggio.

Tutto il pippone, per la cronaca, era figlio del fatto che per sei notti avevamo dormito in un residence di Assuan invece che sotto un ponte a Kom Ombo.

Nel 1998 mi regalai anche un sacco di gite. Esperienze che differiscono dai viaggi per la durata e per il grado di penetrazione, profondità e l'intensità e che stanno ai viaggi come lo snorkeling sta alle immersioni. A fine febbraio, l'agenzia stampa mi mandò in Friuli. A Piancavallo erano in programma le finali dei Giochi della Gioventù, la Rotopress era invitata direttamente dal Comitato Olimpico perché con la sua rete di clienti sparsi nelle varie regioni poteva offrire contenuti local. Io, potevo. Per una settimana non mi staccai dal portatile: riportati a testa bassa i risultati di tutte le gare, condensavo il succo in un paio di pastoni e poi, visto che Aleksej Stachanov mi allacciava le scarpe, aggiungevo risultati e articoli ad hoc per tutte le regioni potenzialmente interessate ai resoconti sui loro atleti. Raccontavo dell'unico molisano, dei due siciliani, dei tre campani che se andava bene erano arrivati 30mi, dei fratelli romagnoli, del ligure, dei 20 lombardi, del reatino e del romano. L'anno precedente, al Foro Italico, una vecchia penna del Messaggero aveva criticato i nuovi giornalisti dedicando loro un corsivo al cianuro, nel quale sosteneva che i giovani preferissero starsene in sala stampa invece di salire in tribuna per vedere il tennis dal vivo. Teo non aveva capito che i tempi erano cambiati, la tecnologia era cambiata e le esigenze dei datori di lavoro erano cambiate. Né aveva avuto la curiosità di informarsi. Il lavoro d'agenzia impone a velocità, precisione e imponeva anche tanta quantità. Il fatto che cercassi di andare oltre, mi condannava a vergare ogni giorno centinaia di numeri e migliaia di battute e a spremermi le meningi nel tentativo di essere creativo. In assenza di reti wifi che permettessero di scrivere lontani dalla postazione fissa, il tempo di salire in tribuna non c'era. Nonostante questo, feci amicizia con un giornalista di Catania e con uno di Pordenone. Il quale che a fine manifestazione mi portò a Sacile, mi ospitò sul suo divano e l'indomani mi accompagnò in stazione, dove presi il treno per Salisburgo.

La prima fu in Austria. Mangiai pane in cassetta, sottilette e prosciutto cotto da supermercato a colazione, pranzo e cena: il budget era sempre quello - 30 mila lire al giorno - ma, non potevo risparmiare dormendo in tenda. A Salisburgo non rimediai neanche una palla di Mozart, ad Innsbruck neanche uno strüdel. I passi alpini mi lasciarono a bocca aperta. Due mesi dopo, la Rotopress mi mandò di nuovo in missione. Tanto vitto e alloggio erano a carico del Coni e l'editore per me sempre 350 mila lire al mese sborsava. Stavolta l'obiettivo era sulla corsa campestre, le cui finali si disputavano sull'isola di Albarella, un'oasi naturale in provincia di Rovigo, dove l'organizzazione aveva messo a disposizione dei giornalisti un albergo di lusso e aveva imbastito anche una gita in barcone sul delta del Po. Presi in prestito la Uno celeste e il telefonino di papà, perché stavolta l'estensione avrebbe previsto una coda in Slovenia. La seconda gita del '98, con Paola. L'avevo lasciata alla stazione di Rovigo, da dove lei aveva proseguito in treno verso Trieste, dove vivevano zii e cugine. Il saluto era stato di una freddezza tale che percorsi quei 58km di rettifilo tagliando il Polesine col cuore in gola. Quando sullo specchietto retrovisore comparve un pallone infuocato e l'autoradio sparò My Heart Will Go On, i nervi cedettero. La Slovenia davo tanto l'idea di essere l'ultima spiaggia del rapporto, ma Paola aveva già chiuso l'ombrellone.

Quando la recuperai a Trieste, lo spartito non era cambiato. Guidando tra Lubiana, Bled e Skofja Loka scoprii a mie spese che si può spegnere l'interruttore e che tutto quello che di bello si era costruito si poteva abbattere senza un perché. Ci provai, perché anche se non glielo avevo mai detto avevo imparato ad amarla. Ma ormai i buoi erano scappati, Paola aveva deciso che qualsiasi cosa dicessi o facessi doveva alimentare insofferenza e irritazione, che ogni suo gesto dovesse trasudare fastidio e risentimento. Figuriamoci quando una notte, mentre cercavamo un posticino nel quale dormire seguendo le improbabili indicazioni della guida del Touring, finimmo in una stradina di campagna senza uscita, in un cul de sac circondato da masserie semi abbandonate. Nel buio, non mi accorsi che al centro dello spiazzo c'era un albero: facendo retromarcia ci finii contro, il lunotto posteriore esplose in un boato secco e i pezzetti di vetro schizzarono dappertutto, arrivando a raschiarmi la guancia. Riparato il danno, ripartimmo per Trieste, dove Paola passo la notte con la cugina. Il giorno seguente lungo i 675 km verso Roma aprì a stento la bocca. Era finita. Impiegai tre mesi per ammetterlo e tre anni per metabolizzarlo. Pur di inculcarmi nella mia capoccia dura che lei non era più quella di prima, Paola - la timoratissima Paola - mi espose a varie forme di umiliazione, privata e pubblica. Anzi visto quell'ingiustizia e quel dolore mi davano la possibilità di soffrire di pene d'amore, ci sguazzavo. Non riuscendo a liberarsi di me, Paola decise allora di consumare lo strappo in maniera eclatante, e pur di renderlo irreversibile ai suoi e ai miei occhi, prese i miei diari di viaggio e li mandò al macero. Letteralmente. Compreso l'ultimo, quello del viaggio in Centro America.

L'estate segnò infatti il primo contatto con l'America latina, con quella che Lonely Planet la chiamava Ruta Maya.

(to be continued)